作者 林易,编辑 重点君

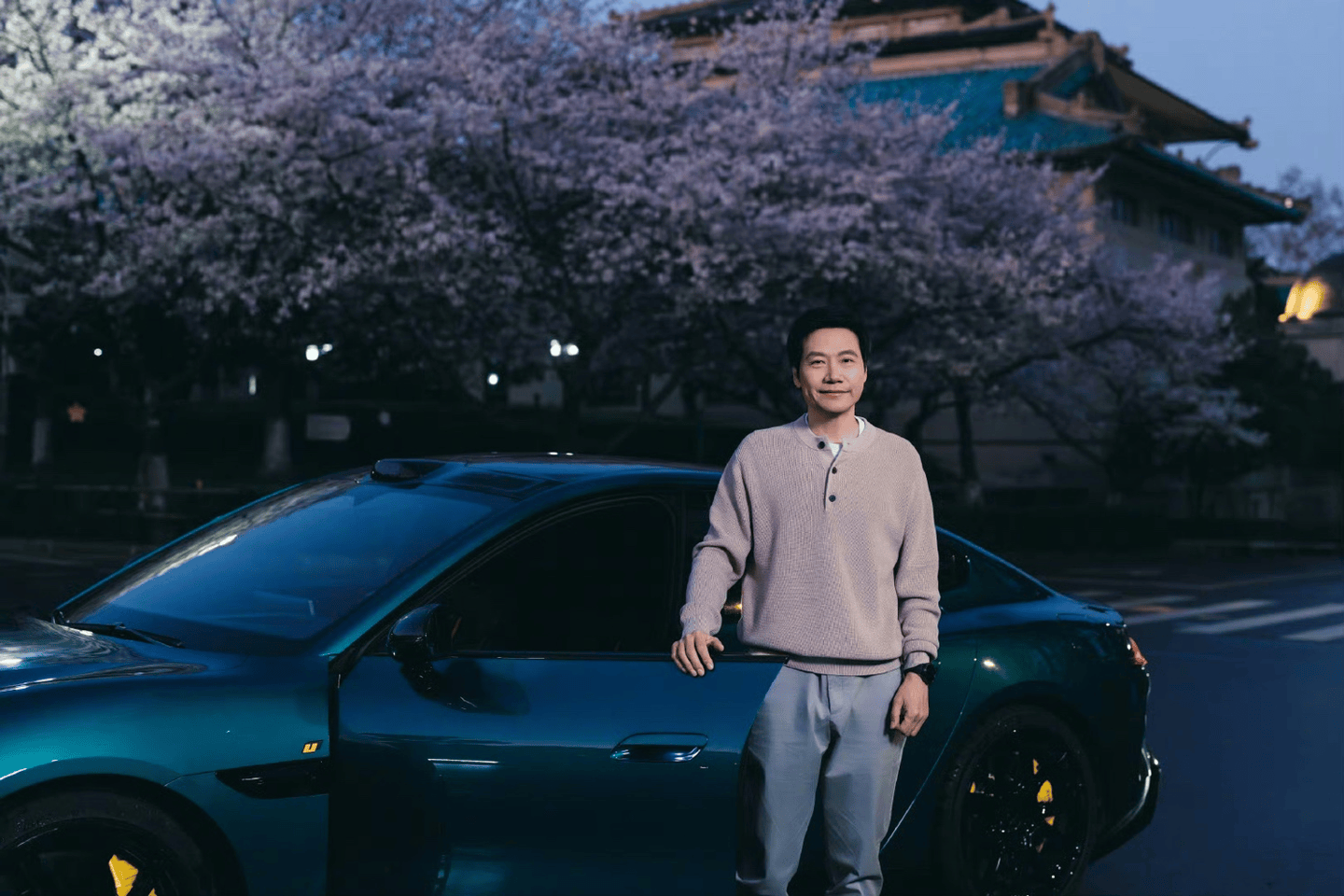

“过去一个多月,是我创办小米以来最艰难的一段时间,情绪比较低落,取消了一些会议安排和出差计划,也暂停了一段在社交媒体上的互动。过去这几年一直很忙,这段时间反而可以静下心来,仔细思考,确实有一些收获……”

回到两个月前,你很难想象,雷军会在微博中用这样沉重的话,来分享这段时间的经历。对于这位习惯在聚光灯下意气风发、擅长用个人魅力感染亿万米粉的企业家来说,消极的状态并不常见。

通常,雷军的演讲总是充满着自信、热情与对未来的憧憬。“艰难”二字,似乎与他格格不入。因为截至2024年12月31日,小米账上冰冷地躺着1751亿元人民币,并且在今年一季度高位融资到425亿港元。然而,一场发生在安徽德上高速上的事故让小米走下神坛,雷军本人的社交媒体也罕见沉默。

本文无意评判事件本身是非对错,而是试图从传播学的角度,解析事件背后的核心逻辑。因为这不仅是关于雷军和小米的问题,更是所有公司和品牌如何与公众进行沟通的问题。

| 事实与争议

在雷军发出感慨的这段时间里,小米汽车SU7的舆论场风起云涌,负面信息密集爆发,共同构成了雷军口中“最艰难”的底色:

首先,是小米SU7高速事故致三人死亡事故。3月29日在安徽陵铜,一辆小米SU7在高速公路上发生碰撞并起火,不幸导致车内三位年轻女大学生死亡。

事故原因正在调查中,但这一悲剧事件无疑给小米品牌形象蒙上了一层阴影,也引发了公众对智能汽车安全性的质疑。(因为机缘巧合,重点君当天返京也途径该相同路段,所知的信息是隔离警戒的雪糕筒排列了数百米,限速60km/小时的LED灯频闪,改道逻辑复杂,辅助驾驶很难理解,重点君也是早早接管减速。)

其次,是雷军个人社交媒体的“反常”沉默。雷军是国内互联网上最活跃的企业家,他乐于分享工作进展、与米粉互动,甚至经常下场回复网友提问。这也是小米方法论中,“和用户交朋友”的体现。而近期,长时间的沉寂,与他以往的风格形成了反差。

再者,是小米汽车智能驾驶宣传语从“智驾”悄然改名“辅助驾驶”。在小米SU7发布初期,小米针对智能驾驶技术的宣传不遗余力,“智驾”也频频出现在官方口径中。不过,近期小米 “智驾”悄然变成了更严谨的“辅助驾驶”。虽然只是措辞上的调整,以符合行业规范、避免过度承诺,但敏感时期,这种变化依然被外界解读为“退步”。

最后,是对小米SU7 Ultra进气道设计质疑。事情起因是有博主通过实验发现,用鼓风机对着小米SU7 Ultra的“挖孔”前盖猛吹,但放在开孔上的纸巾纹丝不动。此外还有车主拆解前机盖发现,小米SU7 Ultra碳纤维双风道并没有链接刹车通风系统。尽管小米官方对此进行了解释,但对产品本身的质疑,依然在一定程度上其动摇了消费者信任。

雷军还是那个雷军,小米还是那个小米。一系列事件,让小米汽车从意气风发的黄金状态,在极短时间内陷入了舆论漩涡。我们试图探究,为什么舆论会呈现出如此迅速且强烈的变化?

| 完美、营销与概率

表面上看,小米汽车的舆论风波似乎是单一事件引发的连锁反应。但是从深层传播学角度分析,其背后的真相在于:雷军完美人设的潜在风险、雷式营销在汽车领域的“水土不服”、 以及爆款产品必然面临的概率挑战。

先说完美人设。

作为小米创始人,雷军的个人魅力无疑是小米品牌最宝贵的资产。他“劳模”形象、亲民作风、对技术和梦想的执着、以及“are you OK?”的幽默感,共同塑造了一个近乎完美的“互联网企业家偶像”。粉丝在小米早期发展中起到了巨大推动作用,也让小米与用户之间建立了强大的情感纽带。

然而,从传播学角度看,过度的“完美人设”也蕴藏着巨大风险。当一个公众人物或品牌被抬高到“完美”的高度时,公众的期待值也随之被无限拉高。一旦出现瑕疵,这种期待值与现实之间的落差,就可能导致舆论的强烈反噬,甚至是信任危机。

我们可以类比曾经轰动一时的“华为251事件”。(华为前员工李洪元被羁押251天,后被无罪释放的事件)。彼时,华为在5G技术、手机等消费品市场取得巨大进展后,遭遇制裁,被舆论视为“民族企业”,赞美不断。然而,当李洪元事件曝光后,公众感受到强烈反差感,迅速引发了大规模的负面情绪,甚至对华为的整体形象造成了冲击。

华为创始人任正非一直倡导灰度哲学,对于公众传播,他倡导要允许正面评价和负面评价同时存在,“水多了加面,面多了加水”。也就是说,要平衡舆论的“红与黑”,负面新闻和正面新闻都是客观存在的,不可能是只有红没有黑,也不可能只有黑没有红。而即便有这样的管理哲学,华为也不是时刻都能把握好对外传播的尺度。

小米Su7发布后,网络一片好评,即便零星的质疑也被欢呼声覆盖,小米和雷军几乎每天都上热搜,有时甚至一天上六七次。事后来看,显然不可持续。

在小米汽车上,当雷军和小米团队将SU7塑造成“Dream Car”时,消费者同样会以更高的标准去审视它。当产品出现小问题,或不良事件发生时,公众失望情绪会被这种“完美人设”的反差放大,进而导致舆论急剧逆转。人们更容易接受一个“不够完美”的品牌偶尔犯错,却难以忍受一个“被神化品牌”出现任何偏差。

再说营销偏差。

小米在智能手机时代,凭借着独特的“参与感营销”以及雷军个人化的IP打造,杀出了一条血路。强调极致性价比,以及发布会演讲,构成了“雷军式营销”的核心。这种营销模式在消费电子领域屡试不爽,击中了消费者对产品体验和价值感的核心诉求。苹果乔布斯也是此中翘楚。

然而,汽车,尤其是智能电动汽车,与智能手机有着本质的区别。汽车是涉及生命安全、财产安全以及长期使用价值的重资产商品。决策周期更长,消费者在购买时会更加严谨和理性。

在手机领域,对于习惯性的 “夸大”或“展望”,通常被消费者视为一种创业激情和创新精神的体现。比如,手机芯片性能的微小提升,可以被绘画成“跨时代突破”。但在汽车领域,当营销语言采用手机时代的风格,甚至部分夸大其词时,就很容易误导消费者。例如,在智能驾驶功能上,大部分消费者可能都分不清“智驾”和“辅助驾驶”的区别,一旦出现事故,这种理解偏差就会被放大。

汽车的可信度、安全性是最核心的消费者价值。任何关于性能、续航、充电等方面的宣传,都需要建立在严谨的工程验证和真实数据之上。在汽车这个对安全性要求极高的领域,消费者一旦发现夸大或失实,对品牌的信任度就会迅速瓦解。而这种“水土不服”的营销风格,可能是小米在舆论风波中被放大的重要原因。

最后说统计概率与小米准备程度。

小米SU7爆火,订单量和交付量居高不下,街头尾随处可见试车和交付车,回头率极高。然而,从统计学和概率的角度看,任何一款爆款产品,随着其流量增量和用户基数扩大,事故发生的绝对数量也必然会随之增加。

这是一种无法避免的“大数据定律”。当十几万、几十万辆小米SU7驶上全国的道路时,各种小概率事件,如交通事故、软件小故障、用户操作失误、甚至是极端天气下的车辆表现等,都会以一定频率发生。这与产品本身好坏没有必然联系,而是由基数效应决定的。

小米作为汽车领域的新兵,在短时间内成为现象级爆款,可能未对这种“概率性”挑战做好充分准备。这种准备不仅仅是生产和交付能力,更包括对服务体系、危机公关机制、用户沟通渠道以及舆情监测与响应能力的全面升级。

重点君想到,投资人塔勒布在《黑天鹅》一书中介绍:真实世界的概率不是严格按照高斯钟形曲线分布,随着时间推移,处在长尾区域的小概率事件一定会发生。

海量的用户反馈和突发事件,如果应对不及时、不透明,或者缺乏一套成熟的体系来快速解决问题和消除忧虑,那么即使是小概率的不良事件,也可能在互联网的放大效应下,迅速演变成大规模的舆论危机。这需要一些成熟的车企具备强大的体系支撑,而对于汽车领域刚刚起步的小米而言,这无疑是一个巨大的挑战。

| 梦想很大,路还很长

雷军的“最艰难的一个月”,与其说是一场危机,不如说是小米从消费电子迈向汽车这个复杂产业的“成人礼”。这是一次高光后的跌落,更是一次最深刻的成长。

重点君认为,我们应该给予企业家们更多的理解和包容。在复杂多变的商业环境中,没有人能够保证一帆风顺,更不可能永远不出错。雷军和小米作为中国硬科技制造业的代表,每一步都牵动着无数人的目光,也承载着巨大的压力。我们不愿意看到投资大佬段永平因为“语言环境不好”离开大家的视野,也不希望看到于东来这样的企业家因网络舆论压力而退网,更不希望看到雷军这样充满激情和梦想的企业家,因为一次失误而选择离开舞台。他们的坚守与活跃,本身就是对中国经济活力的一种昭示。

雷军把小米要“始终坚持做‘感动人心、价格厚道’的好产品”,这句话写进了小米的价值观。这不仅仅是一个口号,更是一个承诺。只要雷军和小米能坚持这一初心,以产品和用户为核心,沉下心来解决问题,不断完善自身,就一定能够穿越周期的低谷,实现最终的成功。当然,我们也希望小米能尽快妥善处理当前遇到的问题。

雷军在小米十周年说,小米未来要成为全球新一代硬核科技的引领者。从智能手机到智能家电,再到现在的智能汽车,小米一直持续进入更多的产业,为行业和消费者创造价值。我们看到,小米已经在为未来做好充分的准备,比如配股筹资超过400亿港币,这些巨大的资金将持续投入到小米汽车和智能家电的研发、工厂建设中。未来,小米汽车还将借助上海工厂走向海外,与特斯拉在全球范围内展开一对一的较量,塑造中国企业的影响力。此外,小米还将自研AI、操作系统和芯片等基础技术,构建自己的核心竞争力。

“艰难”的时刻,往往是蜕变的前奏。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏